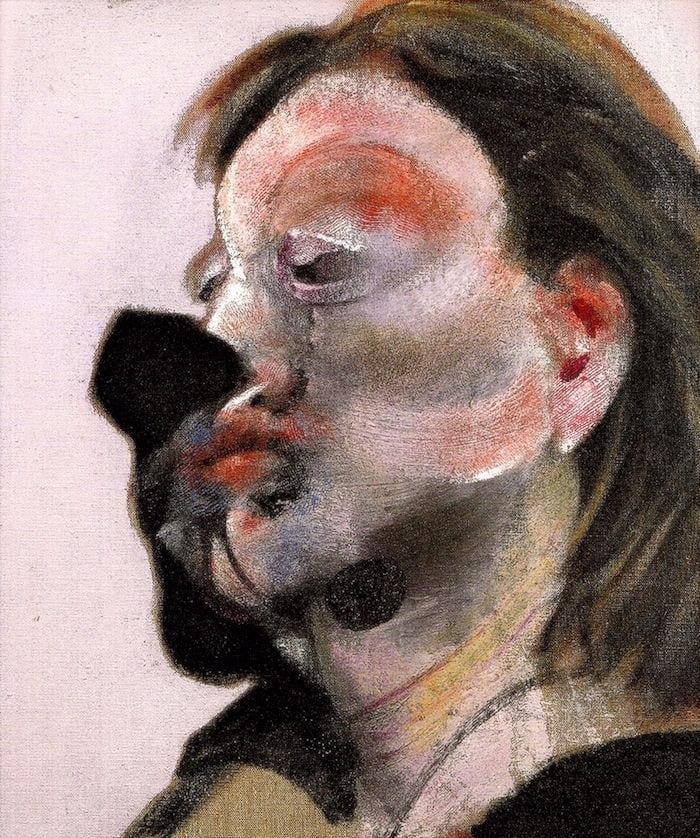

isabel rawsthorne

Si recordamos que (casi) todos hacemos el papel de gente y que la mayoría de las personas son otras,

posiblemente miraremos a Isabel de una manera menos bulliciosa.

Se lo advirtió ella misma al pintor que le hizo el retrato, Francis Bacon: “no juegues con las profundidades de otro”.

Bacon trabajaba sólo con las superficies, pero las trataba con mucha profundidad.

Con todo, el gran reto que tuvo con Isabel fue la sombra, sí, la conocida sombra viva de Bacon, que era casi autónoma,

independiente del cuerpo, y podía agruparse, como en este caso, en torno a la nariz, aunque también podía fluir y

derramarse por el suelo como un charco tornasolado, o extenderse por el aire hacia la luz, como una cometa loca con

la forma de un murciélago.

Podemos apreciar la famosa ambigüedad de Bacon en los ojos de Isabel: uno ve y otro siente; son unos enormes ojos

castaños que parecen líquidos por el centro, llenos de destino, pero también dos túneles que no brillan en la oscuridad.

En ellos puede verse lo que verán, si acaso, no lo que han visto.

Claro que todo habría sido distinto, seguramente, si la hubiéramos conocido cuando aún tenía su aspecto original de ser

humano, sin el incordio de la sombra invasora. A Isabel le gustaban las noches del Soho, quizá porque primero se encontraba

con la muerte del tiempo, y después con la eternidad.

Vivió a caballo entre París y Londres; no le gustaban los paisajes ni las cosas; “el problema”, decía ella, “es que no sabemos

qué hacer con tanto dolor, que además sigue creciendo”. Y añadía. “Dios ausente, las hojas se amontonan, todo es abandono”.

En el retrato, el grumo de sombra le ha comido la punta de la nariz, y le ha puesto los labios espesos, gruesos de deseo o de

hambre, carnívoros y carnosos, manchados de carbón.

En suma, con semejante sombra, no nos cabe mucha duda: de niña, a Isabel la seguía el sol a todas partes.

0 comentarios