la rodilla de claire

le genou de claire

éric rohmer

seis cuentos morales

le genou de claire

éric rohmer

six contes moraux

éric rohmer 1974

traducción: joaquim jordà

[ezcol_2third]

Lunes, 29 de junio. — Annecy, el lago

Jérôme dirige su lancha motora hacia el canal del Vassé. Desde lo alto del puente

de los Amores, Aurora, acodada en la barandilla, le ve llegar.

Cuando pasa bajo el puente, cambia de lado. Jérôme, que inicia un viraje para atracar,

la ha descubierto. Desembarca y corre a su encuentro:

—¡Aurora!

—¡Jérôme!

—Ves, todo es posible: ¡cuando el otro día estuve en París, esperaba encontrarte a cada esquina, pero no aquí!

—Me tomo unas vacaciones. He alquilado una habitación en casa de una familia de Talloires.

—¡En Talloires! En tal caso somos vecinos. Tengo una casa donde pasaba mis vacaciones cuando era pequeño, y he venido a venderla. Pienso quedarme tres semanas. Es increíble: ¿sabes que te he buscado por todo el mundo y que era imposible encontrar tus señas? ¿Ya no estás en París?

—Sí, pero he cambiado de casa. ¿Tú sigues en Marruecos?

—No, en Suecia. Pero ¿qué haces en ese puente? ¿Sabes que se llama el puente de los Amores?

—Los posos del café me habían pronosticado un encuentro. ¡Y eras tú! De no haberte llamado, no me habrías reconocido. ¿Tanto he cambiado?

—No, en absoluto. Estás más guapa y más joven que nunca. Pero por una parte estaba guiando, y por otra nunca miro a las mujeres: voy a casarme. Ya te lo contaré todo: almorcemos juntos. Te acompañaré a casa, si no tienes demasiado miedo…

La villa de la Señora W…, donde se aloja Aurora, se alza al borde del lago, separada del agua por un césped. La parte derecha está formada por un edificio de una sola planta, con una enorme sala de estar con galería, y cuyo techo se prolonga, de uno y otro lado, en forma de veranda.

La parte izquierda tiene un piso que da sobre un balcón de madera de estilo saboyano, disimulado a medias por el follaje de un cerezo.

La señora W… conoce a Jérôme y su familia de vista. Jugó con él cuando era pequeño.

La última vez, él debía tener once años, y ella quince. Jérôme dice que recuerda en efecto sus hermanos, pero que en aquella edad no le interesaban las chicas, salvo recuerda una rubita de ocho años, que era su protegida y que llamaban la Sonrosadita:

«En fin —comenta Aurora—, no has cambiado. Sigues persiguiendo a las muchachitas».

En eso, entra Laura, la hija de la señora W…, con su cartera de escolar bajo el brazo.

Son sus últimos días de clase. Está en último curso de bachillerato, tiene dieciséis años.

Es vivaracha, risueña, habla mucho, mira fijamente a los ojos.

Está claro que Jérôme es el objeto de su atención. Ella dice que conoce su casa, pues hace algunos años se hizo amiga de las hijas de los inquilinos:

«Jugábamos a escondite y nos comimos todas las peras del jardín. Es una casa muy bonita, espero que no la echarán abajo».

Jérôme la tranquiliza, después mientras toman el té, cuenta que conoció a Aurora

en Bucarest, hace seis años, cuando él era agregado cultural. Se habían perdido de vista,

y su encuentro aquí es sorprendente.

Aurora le reprocha que dejara tan pronto de escribirle. Él responde que le intimidaba «escribir a un escritor», pues ella es novelista.

—¿Así que está de vacaciones? —le dice Jérôme a Laura, que no ha dejado de mirarle y de embeberse de sus palabras.

—Casi, mañana.

—Yo siempre me las arreglaba para saltarme los últimos días.

—Yo no, al contrario. Hemos proyectado gastar una broma al profesor. ¡Es una solterona, no solamente vieja, sino mala! Sólo está contenta cuando nos ha hecho llorar.

—¡Vamos! —dice la madre.

—Hay que ver cómo sonríe en aquel momento, se retuerce, es repugnante. Es mala, insisto mala, y le gastaremos una broma mala…

—¿De veras la ha hecho llorar?

—A mí no. De entrada, nunca lloro delante de los demás.

—El espectáculo de una chica llorando me desarma completamente, sobre todo cuando es bonita.

—¿Así que sólo haces llorar a las feas? —dice Aurora.

—Ni a las feas ni a las bonitas.

—Sí, un poco, para probar. ¡No te avergüences de descubrirnos tus perversidades!

[/ezcol_2third] [ezcol_1third_end][/ezcol_1third_end]

Martes, 30 de junio. — La casa de Jérôme está situada en el pueblo.

Es una amplia residencia burguesa del siglo XVIII, sin adornos, paredes enjalbegadas, postigos verdes. Detrás de ella, se extiende un jardín escalonado y, detrás del jardín, un campo yermo, antiguo viñedo.

Aurora, de visita, admira el jardín, adornado con ingenuas pinturas hechas por un soldado español, durante la ocupación de Saboya.

—Ahí —dice Jérôme— está Don Quijote, en su caballo de madera. Se imagina que vuela por los aires. Le han vendado los ojos: el fuelle es como si fuera el viento, y la antorcha el sol.

—Es una alegoría —comenta la novelista—. Los protagonistas de una historia siempre tienen los ojos vendados. Si no, ya no harían nada, la acción se detendría. En el fondo, todo el mundo lleva una venda en los ojos, o al menos unas anteojeras.

—Excepto tú, que escribes.

—Sí, cuando escribo no tengo más remedio que conservar los ojos abiertos.

—¿Y manipulas el fuelle?

—No, eso no. No soy yo quien sopla: son los impulsos del protagonista. O, si prefieres, su lógica.

—Pero tú también, un poco.

—Yo no. Yo me contento con observar. Yo no invento nunca, descubro…

Pasan al dormitorio, amplia habitación amueblada con una cama con columnas.

Allí es donde Jérôme pasa la mayor parte del tiempo. Sobre una mesa, muy a la vista, el retrato de una joven de veinticinco años.

Es Lucinde, hija de un diplomático, que conoció en Bucarest. Tuvo con ella una relación tempestuosa, y Aurora se sorprende de que él siga siendo fiel. Él le explica que se separaron, volvieron a unirse, y que piensa casarse con ella en Estocolmo, el mes siguiente:

—Hasta ahora, yo no era muy partidario del matrimonio, al menos para mí, pero como, pese a todos nuestros esfuerzos por separarnos, no lo conseguimos, no hay más remedio que seguir juntos. Si me caso con ella, es que sé por experiencia que puedo vivir con ella. Compruebo un hecho, y no me impongo ninguna obligación. Si una cosa me gusta, prefiero hacerla por gusto. No veo por qué tendría que unirme a una mujer si siguieran interesándome las demás. Desde que conozco a Lucinde, tanto ella como yo hemos sido infieles en mil ocasiones, y he podido darme cuenta de que todas las demás mujeres me son indiferentes. Ni siquiera consigo distinguir a una de otra. Son equivalentes, iguales, aparte de aquéllas que, como tú, son amigas mías… ¿Y tú? ¿Cómo van tus amores?

Pero Aurora no tiene, o no quiere, nada que decir. Desde hace más de un año, vive sola. Le gusta, y, al igual que Jérôme, prefiere hacer lo que le gusta.

Después bajan al jardín. La terraza superior está surcada por una avenida de catalpas que conduce a una plataforma circular. Esta aparece bordeada de un parapeto y de un cinturón de tejos en cuyos intervalos se descubren, más abajo, las pistas de un club de tenis.

—Laura viene a jugar aquí —dice Aurora—. Quizá la veas a las cinco. Te lo digo porque me acuerdo de un antiguo proyecto de novela que abandoné. Era la historia de un hombre de treinta o cuarenta años, más bien respetable, cuya tranquilidad es turbada por dos adolescentes que juegan al tenis en una finca vecina. Un día mandan la pelota a su parque. A él se le ocurre la idea de meterse la pelota en el bolsillo y, cuando las jóvenes llaman a su puerta, fingir buscarla con ellas, y después, una vez que se han ido apesadumbradas, introducirse en otra finca —que estaría, por ejemplo, abajo, en aquel solar— y devolverla desde ahí a la pista.

Ahora bien, es el jardín de una vieja señora tullida, absolutamente incapaz de esas diabluras, y eso intriga mucho a las chicas. Este jueguecito se repite tres o cuatro veces, y arrastra al hombre, hasta entonces austerísimo, por la pendiente de la locura más total… Pero no sabía cómo acabar. Tú me has dado una idea, tengo ganas de proseguir esta historia.

Vuelven hacia la casa. Aurora toma un aire misterioso:

—No tendría que contártelo, pero en vista de que estás tan bien acorazado… ¿No sabes? Laura está enamorada de ti.

—Ah ¿eso es tu novela?

—No, me lo ha dicho ella.

—Si te lo ha dicho, no debe ser muy serio. ¡Al fin y al cabo, si eso te inspira!

—Estoy segura de que tú ya te has dado cuenta, aunque sólo sea por su manera de mirarte.

—Me miraba muy ingenuamente.

—¡Ya no quedan ingenuas!

—¡Sí! Es una chiquilla que tiene un aire directo y sencillo: es lo que la hace simpática. Si tuviera que estar pendiente de las emociones amorosas de todas las chicas, ¡no acabaría! Al fin y al cabo, tu oficio es observar.

—Ni siquiera es una buena historia: está gastada.

—Confiesa que no te inspiro.

—Es verdad, jamás he tenido deseos de servirme de tu personaje.

—¿Porque es soso?

—Sí, pero se pueden escribir buenas historias con unos personajes insignificantes. Dicho eso, raras veces me inspiro en las cosas presentes.

—En general, estoy ausente.

Ella ríe:

—¡Bueno, de todos modos no me has inspirado! Ni que te acostaras con una colegiala, la víspera de tu matrimonio, tampoco sería una buena historia.

—¿Y si no me acuesto?

—La historia sería mejor. Ni siquiera es necesario que pase algo. Siempre hay un argumento: ¡si se trataran todos los argumentos!… Este argumento me interesa, pero me interesa demasiado. Si hay una cosa de la que soy incapaz es de contar mi vida: ya me he encontrado en situaciones parecidas.

—¡Ah!

—He podido interesarme en chicos más jóvenes que yo, y mi historia se parece a la tuya en la medida en que no he llegado hasta el final… quiero decir que nunca me he enamorado de ellos. Podría contar perfectamente la cosa refiriéndola a mí, y trasponiéndola.

—Trasponla, y no cuentes conmigo.

—¿Tienes miedo? No corres ningún peligro: en el último momento se echará atrás. No es más que una coqueta. Sé lo que es: yo también lo fui. Tu único peligro está en no sacártela de encima…

[ezcol_1half]

Miércoles, 1 de julio. — Jérôme está de visita en casa de Aurora.

Su habitación está en el primer piso, y tiene un balcón.

—Estás bien aquí —dice—, es tranquilo.

—De hecho, es demasiado bonito para trabajar bien.

Señala la hoja metida en la máquina de escribir:

—¿Es nuestra historia?

—Para escribirla, primero tiene que haber ocurrido.

—¡Y como no ocurrirá!

—Siempre ocurrirá algo, aunque sólo sea tu negativa a que ocurra nada.

—¡De manera que siempre seré tu cobayo!

La habitación es exigua. Jérôme le propone a Aurora que vaya a vivir a su casa. Hay más espacio, y podrá «observarle» a sus anchas. Ella se lo agradece, pero, en primer lugar, se ha comprometido con la señora W… y después aprecia la ocasión de introducirse en una familia francesa. En París, sólo ve escritores. Al fin puede vivir con personas corrientes… «Y, además —añade, pasando los brazos en torno al cuello de Jérôme—, cómo quieres que me arriesgue a vivir contigo, a solas, en tu casa: sabes perfectamente que te adoro».

Descienden a la planta baja por la escalera de la galería:

—Ves —dice Aurora—, casi siempre estoy sola. La madre trabaja en Annecy, y supongo que las hijas estarán la mayor parte del tiempo de un lado para otro.

Él se acerca a una foto, puesta sobre la chimenea:

—¿Quién es?

—Claire, la otra chica.

—No se parecen.

—No son hermanas. ¿Qué te parece?

—¡No está mal!

Pasan al césped, al borde del lago, y al buscar unas sillas descubren a Laura, sentada en el suelo, al pie de un sillón.

—¡Buenos días! —dice, risueña y provocativa.

—¿Estabas ahí?

—Claro, tengo vacaciones. ¡Ya es hora!

Aurora propone una ensalada de fruta, pero no quiere que la ayuden: es una receta secreta. Jérôme se queda a solas con Laura, que le mira riendo. Él conserva su seriedad, y la examina con una mirada crítica:

—¿Está tan contenta por las vacaciones?

—No, no por las vacaciones, ya que me quedo aquí: es peor que durante todo el año: todos mis amigos se van. Afortunadamente, el próximo mes me iré a casa de una familia inglesa, en Cheltenham. De hecho, no estoy triste. Es diferente: son las vacaciones lo que me ponen triste. Para mí, las vacaciones son salir, moverme, no quedarme aquí. Y además, tengo que esperar de todos modos la llegada de Claire.

—¿Claire?

—Claire es mi hermana. Para ser exactos, no es mi hermana: mi madre se volvió a casar con el padre de Claire. Mi padre murió. Llega dentro de poco, nos queremos mucho… Es una pena que mamá se haya divorciado.

—¿Divorciado… del padre de Claire?

—Sí, sí. Mi madre ha tenido dos maridos: ¡y ahora está completamente sola!

Aurora vuelve con los refrescos.

—Laura está triste por las vacaciones —dice Jérôme—. Yo la comprendo. A mí lo que me entristece es el regreso a los lugares de mi infancia. Al principio, me sentía oprimido: estuve a punto de irme. ¡Tengo tantos recuerdos!

—¿Y no quieres sumarle ninguno? —preguntó Aurora.

—¡Claro que no!

—¿Le gusta Suecia? —dice Laura.

—Sí, me gusta mucho, pero no es tanto el país lo que me atrae como…

—El clima —interrumpe Aurora—. Ya sé que el «clima» te sienta bien, lo has repetido mil veces. ¡Pero, por favor, hablemos de otra cosa que no sea tu «clima»!

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end] [/ezcol_1half_end]

Jueves, 2 de julio. —Jérôme ha ido a buscar a Aurora.

A lo largo de un paseo por las orillas del lago, le recrimina que le haya impedido hablar delante de Laura de su próximo matrimonio. Ello lo niega con una mala fe evidente.

—¡No te he impedido nada, querido! ¿Qué historia me cuentas?

—Lo sabes perfectamente. Me has interrumpido, y has hablado de mi «clima».

—¡Pero si es verdad! Tú prefieres el frío, el calor no te sienta bien.

—¡Oye, basta!

—¿Qué necesidad hay de hablar de matrimonios? ¿Tú crees que eso les interesa?

—El papel de cobayo no me va. Yo no sé qué le has contado a la pequeña, pero, en cuanto la vea, hablo con ella.

—¡Como quieras!

Viernes, 3 julio. — Jérôme, que toma café en casa de los W… consigue deslizar la noticia de su boda:

—Si me establezco en Suecia, es por motivos muy personales: me caso el mes próximo.

—Ni yo lo sabía —dice Aurora, mientras espía las reacciones de Laura.

—Esta separación debe ser penosa para usted, sobre todo en este momento —dice la señora W…

—Así serán más felices al encontrarse —dice Aurora—. Están acostumbrados.

—Sí, hace seis años que nos conocemos, y hemos estado separados muchas veces.

—Ahora supongo que ya no volverán a estarlo.

—No, o muy poco…

—Y además las pequeñas separaciones estrechan los lazos, ¿verdad? —dice Aurora.

—Es posible —dice la señora W…—. Supongo que yo soy demasiado exclusivista.

Personalmente, no soporto la ausencia, y he aquí que, después de dos matrimonios, ¡me encuentro sola!

—Pero papá murió —dice con humor Laura—. ¡Es muy distinto!

—Que haya muerto o que se haya ido, eso no impide que esté sola.

—¡De todos modos no es culpa tuya!

—¡Yo no he dicho que fuera culpa mía! ¡Siempre tiene que llevarme la contraria!… No tengo la vida que merezco. Estoy sola, y necesito amar. Mi error, si es que cometí alguno, fue

quizá el de creer demasiado en el Amor. Tú serás mucho más dichosa: no crees en él.

—¿Yo?

—Sí, tú y los jóvenes de tu edad. Para vosotros, el amor es un sentimiento muerto.

—¡Nunca he dicho nada semejante! Y me importa un bledo lo que piensen los demás. ¡Si las chicas son idiotas, no es culpa mía, mamá!… Y además, no es verdad. No es verdad que en tu tiempo hubiera más amor que hoy. Puede que algo más de hipocresía, y nada más. ¡Hay momentos en que tengo la impresión de que hablas por hablar!

—¡Laura! ¡Fíjense en cómo me trata!

—No me gusta hablar para no decir nada. ¡Y ahora, me callo! No es una conversación adecuada para mí. Yo no sé nada de todo eso.

Se levanta de la mesa y corre hacia el fondo del jardín. La señora W… atribuye el mal humor de Laura a su negativa de dejarla irse de viaje con unos amigos:

—Discúlpenla. No sé qué le pasa hoy. Es la primera vez que hace una escena delante de la gente. Creo que se aburre, sus amigos se han ido. Le habría gustado irse a Córcega con su pandilla. No me gusta dejarla ir sola, tan lejos. Y además su hermana llega dentro de unos días y se irá a pasar el mes de agosto a Inglaterra. Tiene con qué distraerse…

Consulta su reloj:

—Caramba, las dos y diez —dice levantándose—. Llegaré tarde a la oficina. Aurora, tenga la amabilidad de recordarle que a las tres tiene que hacer unas compras.

Cuando se ha alejado, Jérôme se enfada con Aurora:

—¡Muchas gracias!

—Tendrías que ir a consolarla —afirma ella—. Tienes el pretexto de recordarle el encargo.

[ezcol_1third][/ezcol_1third] [ezcol_2third_end]

El jardín se prolonga hacia el norte, a lo largo del lago, por un prado plantado de nogales. Laura está sentada al borde del agua. Está echando migas del bizcocho que se llevó al levantarse de la mesa a un cisne. Cuando oye llegar a Jérôme, vuelve la mirada hacia él y la desvía inmediatamente. Él se para:

—Vengo a recordarle que a las tres tiene que hacer un encargo de su madre.

—¿Le ha mandado ella?

—No, Aurora… Está bien este rincón. ¿Es «su» rincón?

—Sí, cuando la gente me fastidia… pero no me refiero a ustedes… ni a mamá: nos adoramos, pero siempre tiene la manía de deformar lo que digo.

—No es verdad. Ha estado muy encantadora, la ha disculpado con mucha gentileza.

—¿No ha dicho que tenía mal carácter?

—No, en absoluto. Más bien ha hablado muy bien de usted.

—Ya lo sé. Delante de los demás, está muy orgullosa de mí. Pero cuando estoy yo siempre me quita la razón. Es su carácter: siempre tiene que llevar la contraria. En general, yo le doy la razón para estar tranquila, porque al fin y al cabo es mi madre, y, si me pongo a discutir, a la postre estaré obligada a ceder. Aparte de esto, nos entendemos bien, la quiero mucho.

—Ella también.

—No habría tenido que irme así delante de todo el mundo. Seguramente la he ofendido.

¿Qué le ha dicho?

—No sé: que usted estaba molesta porque no le había dejado ir a Córcega.

—¡Pero si ella sabe perfectamente que esto no es cierto! Soy yo quien no ha querido. Sabe, a mí no me disgusta en absoluto estar aquí. Sólo que es un poco oprimente. Cuando me aburro, preferiría aburrirme en otro sitio, y no aquí. Todos mis amigos se han ido: me pregunto si a fin de cuentas no sería mejor irme a Córcega.

—Es curioso —dice Jérôme—, estos días siento una impresión exactamente distinta.

Cuando todo lo que me rodea es hermoso, no puedo aburrirme.

—Es hermoso, sí. Pero este paisaje me ahoga.

—¡Bien, escale alturas!

—Cuando era pequeña, Claire y yo siempre estábamos en la montaña.

—Yo también, conozco muchísimos sitios. Uno de esos días le llevaré a dar un paseo. ¿No le asusta trepar?

—No, en absoluto. Pero no es tanto el lado cerrado, encajonado, lo que me oprime: es demasiado hermoso, es una belleza que a la larga cansa, que casi da asco. De vez en cuando tienes que distanciarte.

—¡Ah, ve lo que le decía! Cuando se quiere a alguien, conviene separarse de vez en cuando.

—¡Es verdad!… Pero no dejemos sola a Aurora.

Ella se levanta, sale corriendo, se detiene a los pocos pasos y se vuelve. Él la alcanza y coge la mano que le ofrece. Caminan un tiempo cogidos de la mano, después, con un gesto vivo, ella se separa y se adelanta.

[/ezcol_2third_end]

Sábado, 4 de julio. — Jérôme atraca su lancha en casa de los W…

Laura va a su encuentro. Le dice que Aurora no está. Unos amigos han venido a buscarla en coche y se la han llevado a Ginebra. Volverá dentro de cinco o seis días: «Así que te quedas sola —dice él—, te aburrirás. ¿Qué estás leyendo? Si quieres libros, en mi casa hay muchos. ¿Vienes?».

En casa de Jérôme, Laura se ha parado ante la foto de Lucinde.

—Es muy guapa, pero dura. Le imaginaba con una mujer menos fría.

—¿Te parece que no hacemos una buena pareja?

—A primera vista, no mucho.

—En el fondo, tienes razón. Lucinde no es mi tipo físico. Por otra parte, no existe «mi» tipo. Para mí, el físico no cuenta. Al menos, a partir de un determinado grado, digamos, de «aceptabilidad», todas las mujeres son equivalentes. Sólo cuenta lo moral.

—Sí, pero lo moral se ve en lo físico.

—¿Y tú qué ves?

—Veo que son diferentes moralmente.

—¡Dale! Tienes razón. Cuando tenía tu edad, me había forjado un tipo de mujer ideal que no tenía nada que ver con Lucinde. Tanto física como moralmente, no tengo la impresión de que esté «hecha» para mí. ¿Qué importa? Una mujer hecha para mí me aburre, no me aporta nada, me cansa. Si me caso con Lucinde es por la simple y única razón de que, al cabo de seis años, yo no me he cansado de ella, ella no se ha cansado de mí, y no hay ningún motivo para que eso no continúe igual. ¿Te debe parecer que hay una terrible falta de pasión?

—Sí, a mí me gusta sentir que quiero a alguien desde el primer día, y no al cabo de seis años. A eso yo no le llamo «amor», es más bien amistad.

—¿Crees que son cosas muy diferentes? En el fondo, el amor y la amistad son lo mismo.

—No, yo no soy nada amiga de las personas que quiero. Amar me hace ser mala.

—¿Ah, sí? A mí no. ¡No creo en el amor sin amistad!

—Quizá. Pero en mi caso, la amistad viene después.

—Antes o después, da igual. En cualquier caso, hay una cosa muy hermosa que existe en la amistad y que a mí me gustaría que estuviera también en el amor, y es el respeto de la libertad del otro. No hay la idea de posesión.

—Yo soy posesiva, terriblemente posesiva.

—No hay que ser posesivo. Te envenenarás la vida, pequeña.

—Ya lo sé. Yo he nacido para ser desdichada. Pero no lo seré: soy muy alegre, sólo pienso en cosas alegres. Uno es desdichado cuando quiere serlo. Cuando yo tengo problemas, pienso que hay momentos alegres y que, de todos modos, no sirve de nada llorar. Pienso que estoy viva, que es maravilloso, y que me divertiré mucho.

—¿A qué llamas «divertirte»?

—Divertirme es vivir. Hoy, por ejemplo, estoy muy contenta. Puede que mañana esté triste. Entonces me fuerzo, pienso en otra cosa, concentro mi cerebro en una cosa precisa, esta cosa me parece formidable, y así estoy contenta el resto del día… Pero si estoy enamorada, es posible que… en fin…

—¿Qué?

—Cuando estoy enamorada, eso me ocupa por entero y olvido que vivir me hace feliz.

—No hay que olvidarlo. Nunca se debe sacrificar la vida o la dicha de vivir al amor. Por ese lado te creo bastante sensata.

—¿De veras?

—Sí.

—Voy a hacerle una confidencia.

—¡Ah!

—En el fondo, no estoy contenta de estar enamorada. No me gusta: me da cien mil patadas, nada me interesa, no vivo, ¡no es nada divertido!

—¡Ah! ¡Ves como tenía razón! ¿No tengo razón?

—¡No!

Pasan al jardín. Jérôme hace admirar sus rosas a Laura. Le propone hacerle un ramo. Ella se niega:

—¿Qué diría mamá?

—Ofrecer rosas es muy inocente.

—Le parecería ridículo entre usted y yo, y tendría razón.

—Bueno, ofréceselas a ella.

—Hágalo usted mismo cuando venga a casa.

—Es lo que pienso hacer.

—Deme ésta.

—¿Sólo ésta?

—Sólo.

La corta y se la ofrece:

—Pero ésta no es para tu madre.

—No, claro, la pondré en mi habitación.

—¿Y qué dirás?

—Que usted me la ha dado.

—¿No lo encontrará ridículo?

—Una sola rosa, no creo: al contrario, le parecerá muy bien. En fin…

—¿En fin qué?

—En fin nada.

[ezcol_1half] [/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]

Domingo, 5 de julio. — Jérôme, invitado a cenar, se dirige a casa de los W…

con un enorme ramo de rosas en la mano. Hay otro invitado, Jacques D…, un hombre de unos cuarenta años.

Acabada la cena, la conversación deriva sobre las bellezas de la región y, más precisamente, sobre las «vistas». D… sostiene que desde la orilla de enfrente la vista es más hermosa, porque se descubre el macizo de la Tournette y los Dientes de Lanfon, en todo su agreste aspecto.

La señora W… dice que también ella preferiría vivir frente a esas montañas, por impresionantes que resulten, antes que al pie de ellas. Así se siente aplastada. Laura no es de su opinión: piensa que la montaña es más hermosa vista desde abajo:

«Es como una cuna, se tiene la impresión de que nos protege».

Hay una vista que prefiere por encima de todas: al pie de la Tournette, en el pico de l’Aulp. Propone enseñárselo a Jérôme al día siguiente. Él refunfuña un poco ante una ascensión de mil metros a través del bosque, paseo que, sin embargo, hizo cien veces cuando era pequeño.

Laura contesta que es cosa de tres horas en el peor de los casos y que si la moral es alta, pueden subir hasta la cima, y dormir, si es necesario, en el albergue de montaña.

La señora W… ruega a su hija que no abuse de la amabilidad de Jérôme.

—Mamá, ¿es que no quieres que los dos pasemos la noche en el albergue? —dice Laura con un aire ingenuo.

Y volviéndose hacia Jérôme:

—Bueno, digamos que de todos modos mañana pasará a recogerme.

Y sube después de besar a su madre, a Jacques, y, «no hay dos sin tres», a Jérôme.

—No sé si debo confiarle a mi hija —dice la señora W…—, está muy enamorada de usted.

—¡No crea, señora, es un juego!

—Es fácil dejarse pillar en ese juego.

—¡Ella sabe perfectamente que voy a casarme!

—Estoy bromeando. Y, además, prefiero que sea con alguien serio…

—Sobre eso de serio, ya no estoy tan seguro. ¿Supongo que confía más en la seriedad de su hija que en la mía?

—Cuando alguien se casa al cabo de un mes, es serio, ¿no?

—Supongo que Laura piensa lo mismo que usted.

[/ezcol_1half_end]

Lunes, 6 de julio. — El pico de l’Aulp.

Jérôme admira las cumbres de la Tournete, de Lanfon y de Roux, que dominan el paraje con su masa rocosa y boscosa, y el declive hacia el lago azul oscuro. El paisaje resulta aquí tan oprimente como abajo, observa él. Pero Laura no es de la misma opinión. Están sentados. Él ha rodeado con su brazo el hombro de la chica, que se apoya contra él.

—No nos movamos —dice ella—, ¿está bien?

—Sí, muy bien.

—¿De veras?

—Claro que sí.

—Estaría mejor con su novia.

—Bueno, en el fondo sí.

—¿Por qué «en el fondo»? Supongo que está mejor con ella que conmigo.

—Sí, ya que te voy abandonar por ella. Si estuviera mejor contigo, me quedaría contigo.

Pero ¿cómo saber si estaría mejor contigo? ¿Qué necesidad hay de comparar? Estoy bien.

Él le acaricia el brazo.

—Sabes, pequeña, te encuentro muy imprudente. En tu lugar, yo no estaría tan confiado.

—No estoy confiada, pero como tengo bastante necesidad de enriquecer mi experiencia, corro unos riesgos calculados. Usted corre más riesgos que yo: usted está casi casado, yo soy libre.

—Yo también soy libre. Respeto la libertad de Lucinde, y ella la mía. Le dejo hacer absolutamente lo que quiere, con la esperanza, digamos, o más bien la seguridad de que no hará ninguna cosa que pueda disgustarme. ¡Si todo lo que gusta a uno disgustara al otro, sería una locura pretender vivir juntos!

—¿Y le gustaría saber que está conmigo?

—Claro, si sabe que mis sentimientos son puramente amistosos. No nos prohibimos tener amigos.

—Aurora, por ejemplo.

—Sí.

—La quiero mucho. Es extraordinariamente simpática.

—¿Habéis hablado de mí?

—Claro.

—¿Qué ha dicho?

—Que no tenía que fiarme de usted.

Le mira con su aire provocador. Él quiere atraerla un poco más hacia sí, pero ella se levanta inmediatamente: «¡Caminemos!». Suben por un sendero, cogidos de la mano. Un poco jadeantes, se paran. Jérôme estrecha a Laura contra su cuerpo. Ella levanta la cabeza. Se besan. Pero ella se separa muy pronto y corre hacia delante. Él la persigue por la pendiente. La alcanza y la abraza.

—¡Suélteme!

—¡Ya te suelto! ¿No podemos jugar?

—¡No! Me gustaría estar enamorada de veras, enamorada de un chico que me quiera y al que yo quiera.

—Sabes, pequeña, tienes toda la vida por delante.

—¡Habla igual que mi madre! Sabe, siempre he pensado que me casaría muy pronto. Hay chicas que se casan a los dieciséis años.

—Es la excepción, y no las apruebo. No veo qué interés puedes tener en casarte ahora.

—¿Sabe que mamá se casa otra vez?

—¿Con… el amigo que cenaba anoche?

—Sí, Jacques. Y entonces será difícil que viva con ellos.

—Pero continuarás tus estudios. Podrás vivir sola en Lyon, Grenoble, París…

—Sí, claro… Me gustaría decirle algo… pero apártese un poco, no se acerque. Creo que llegué a estar algo enamorada de usted. Si se presentara alguien como usted, que me cogiera y me quisiera, yo le seguiría.

—¿Y qué diría tu madre?

—Estaría encantada.

—¿Pero no con alguien de mi edad?

—La edad no tiene importancia para mí. Jamás he podido enamorarme de un chico de mi edad.

[ezcol_2third]

Martes, 7 de julio. — Sentada junto a Jérôme, en un banco del jardín.

Laura prosigue sus confidencias:

—No me gustan las personas de mi edad. Las encuentro estúpidas. Sabe, yo tengo un aspecto muy niña, muy chiquilla, pero las apariencias engañan. En el fondo, soy mucho más vieja de lo que corresponde a mi edad. A partir de que mamá se divorció, comenzó a confiárseme: muy pronto, tuve ideas mucho más avanzadas que las chicas de mi edad. Mis compañeros tienen una mente mucho más infantil que yo. Sabe, no me cuesta ningún trabajo imaginarme casada. Eso no quiere decir, de todos modos, que me case en seguida.

—¡No veo qué interés pueden tener las chicas de tu edad en casarse ahora: ya no estamos en los tiempos de Luis XIV! Tu madre te deja hacer todo lo que quieres.

—¡Ni hablar! Mi madre me tiene mucho más atada de lo que usted cree. Al fin y al cabo,

tiene razón. Me da consejos. Eso puede ponerme nerviosa e irritarme, pero muchas veces me parece que tiene razón. Tiene razón porque…

—¿Por qué?

—Porque soy muy loca: hay momentos en que tengo ganas de hacer cualquier cosa. Quiero mucho a mi madre, sé que si hiciera locuras le daría un disgusto. Entonces soy buena, soy muy buena, y mando a paseo a todos los chicos. Me he fabricado una actitud muy dura. Igualmente podría comportarme como una loca: no me costaría nada, pero, de momento, estoy en el campo de las personas sensatas. Sólo tendría que dar un pasito para pasar al de los locos: ¿por qué no lo doy? La presencia de mamá me retiene un poco, mientras que si tuviera un padre, como el de Claire por ejemplo, eso me empujaría hacia el otro lado.

—¿Claire es más «loca»?

—No, está enamorada de un chico que veranea aquí. Ya verá, se pasan el santo día juntos. Yo nunca he podido estar realmente enamorada de ningún chico, y eso me preocupa… Sí, cuando era más joven, jovencísima. Comencé a querer a un chico a los doce años y medio. No puede decirse que hiciera gran cosa con él, pero le quería, y, después de él, puede decirse que a nadie.

—¡En fin, que tu vida sentimental concluyó hace cuatro años!

—Ahora ya intento enamorarme de alguien, pero sólo veo a chicos de mi edad, y los chicos de mi edad me asustan. Es instintivo: tengo miedo.

—¿Pero «miedo» cómo?

—Es instintivo, ya le digo: un instinto de conservación. Y cuanto más guapo es el chico más me asusta.

—¿Quieres decir que tienes miedo de no saber resistirle?

—No. Es una cosa más vaga. Un chico no me gusta demasiado porque siempre ocurre igual. Hay un chico simpático: entonces salgo con él si, por ejemplo, me aburro… cuando me aburro, siempre tengo la impresión de estar enamorada de la persona que llevo al lado, sea cual sea. Lo que me fastidia es que, al cabo de cierto tiempo, comienza a creerse importante, y va diciendo por todas partes: «está enamorada de mí», se considera un sultán. Entonces se ha acabado. Con un chico joven, yo no me siento segura. Sólo me siento bien con alguien que podría ser mi padre: seguro que echo de menos el afecto paterno. Con alguien mayor, recupero un poco a un padre. Quiero compartir lo que hace, dar mi opinión sobre sus cosas, quiero estar siempre a su lado, quiero ser una niña con él, me siento bien.

Se echa hacia atrás, con la cabeza apoyada en el hombro de Jérôme.

Miércoles, 8 de julio. — Jérôme desembarca en la villa de W…

Entra. Una chica, que toma el sol sobre el césped, se levanta y va a su encuentro. Él se presenta:

—¿Usted es Claire? ¿Laura no está?

—Acaba de salir. Ha venido a buscarla Vincent.

—¿Quién?

—Vincent, un amigo. Volvía de Sallanches.

—¿Aurora sigue en Ginebra?

—Creo que sí. En cualquier caso, no la he visto.

—En fin, que usted está sola. ¿Vive en París?

—Sí.

—Ha tenido suerte: hoy hace buen día.

—Sí, muy bueno.

Él intenta prolongar la conversación, pero ella sólo contesta con unos «sí», «no», «es verdad», y, de golpe, se vuelve al oír el ruido de un coche que atraviesa el pórtico.

—Bien, hasta la vista —dice Jérôme que siente que está de más.

Embarca en su lancha y, en el momento de arrancar, se vuelve. Un chico de dieciocho a veinte años salta del coche, y corre hacia la chica, que le espera con los brazos abiertos.

Jueves, 9 de julio. — Jérôme está en su habitación.

En la calle suena un claxon de coche.

Es Aurora, acompañada de un amigo rumano que la trae de Ginebra. Él baja a recibirles. Toman rápidamente una copa en la terraza. Aurora no tiene nada que contar, salvo cosas que pertenecen al «más alto secreto diplomático», dice mirando a su amigo con una mirada cómplice. Pero seguro que Jérôme tiene mucho que contar.

—Sí y no —contesta—. No ha ocurrido nada, o muy poco: ¡pero como esto es lo único que te inspira!… Ya ve, señor, yo también tengo secretos.

—Secreto profesional —dice Aurora—. Es mi cobayo. Ya me lo contarás todo mañana, y con toda clase de detalles…

Viernes, 10 de julio. — Sentados en un banco sobre el césped.

al borde del lago, Jérôme cuenta a Aurora el balance de su «experiencia». Le ha sido muy útil, le ha aportado una confirmación suplementaria de que está a salvo de toda aventura:

—En el fondo, la única cosa que podía influirme era la curiosidad. Lo que más me interesaba saber era si la pequeña no se estaba burlando de mí, de acuerdo con un plan imaginado por ti. El otro día la besé, «para ver», y realmente tuve que forzarme. Ya ves, incluso cuando le cogí la mano, no como cogería la de un niño, o la de una vieja amiga, en el calor de la conversación (coge la mano de Aurora), sino pensando en el contacto y en el placer que da ese contacto, me molestaba. Caminábamos cogidos de la mano, y eso me pesaba, no con el peso, claro, del pecado, sino con el peso, digamos, de su inutilidad. Si me intereso por otra mujer que no sea Lucinde, no tengo la impresión de traicionarla, sino de hacer algo inútil. Lucinde es todo. No se puede añadir nada a todo.

—Pero, en tal caso, ¿por qué esta experiencia?

—Para complacerte. Te obedecí.

—¡Hum!

—Y para ver cómo fracasaba: uno nunca está completamente seguro de nada. Si evitara las mujeres, si me prohibiera hablarles, mirarlas, si llegara a rechazar sus insinuaciones, el amor que siento por Lucinde se me antojaría un deber, cuando es un placer. Si me caso con ella, es porque me gusta estar con ella, y no con otra. Mi voluntad no interviene para nada en todo eso. Y por si algo faltaba, ahora estoy totalmente convencido.

—En todo amor, siempre hay obligatoriamente una parte de voluntad…

—Prefiero que sea lo más pequeña posible. Y descubrir, como el otro día, hasta qué punto es pequeña, créeme, es una sensación deliciosa.

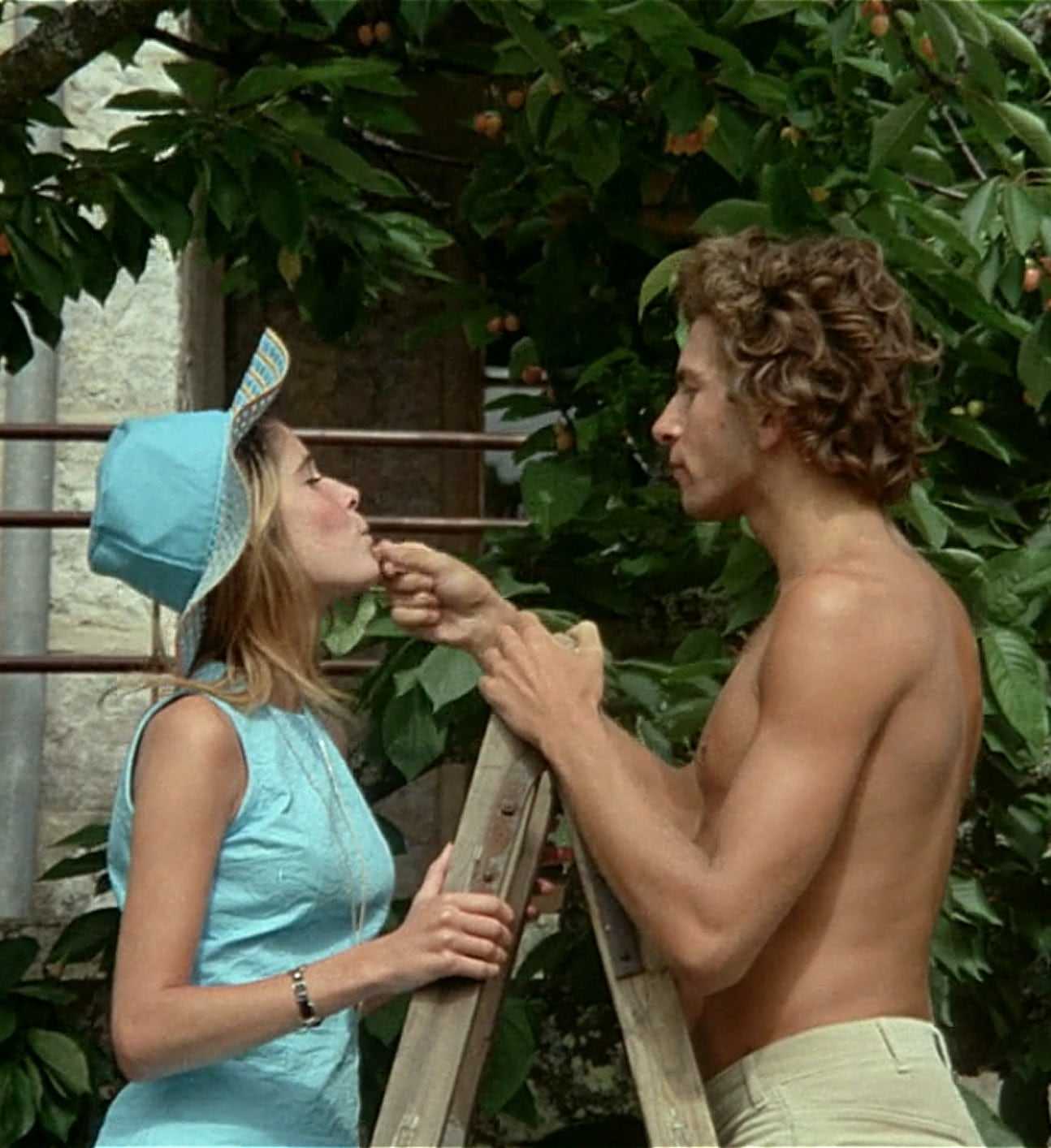

Domingo, 12 de julio. — Las cerezas están maduras.

Han decidido recogerlas por la tarde. Todos están ahí. Jérôme, Aurora que escribe en su balcón, la señora W… leyendo en un sillón, sus hijas, Gilles, el enamorado de Claire, y Vincent, compañero de clase de Laura. Claire tiene dieciséis años, como Laura. Lo que sorprende en ella es la gracia de sus gestos, la esbeltez de su talle, la finura de sus extremidades. Laura divertía por su vivacidad: Claire turba por su altiva indolencia. Las dos expresiones básicas de su rostro son un fervor idólatra hacia Gilles, y el desinterés, casi la desconfianza, hacia los extraños. Mientras tanto, en su pequeño círculo, es servicial y buena chica. Gilles es alto, guapo, fuerte, habla con voz clara y fuerte, no exenta de cierta altanería que a la propia Claire le cuesta soportar: a veces se rebela, pero las peleas terminan en contra suya. Vincent es un alfeñique, de facciones más bien poco agraciadas, con unos hermosos ojos claros e inteligentes. Tiene una inteligencia particularmente cáustica, y discute incesantemente con todo el mundo, en especial con Laura, que le corresponde. Aparentan no ser otra cosa que buenos amigos. En realidad, él está más enamorado de lo que quisiera dejar traslucir. En cuanto a ella, ¿quién sabe? De hacerle caso, el chico es el extremo opuesto de su tipo físico, pero los dos tienen una misma forma de humor, y reina entre ambos una evidente complicidad. Parece haberse desinteresado súbitamente por Jérôme, que se siente un poco perdido en medio de esas nuevas caras y de ese cambio de clima. Se aburre, y en varias ocasiones sus ojos se demoran en las piernas de Claire, encaramada en la escalera. Laura, que pasa, sorprende esta mirada.

Martes, 14 de julio. — Van al baile público, en la plaza del pueblo.

Aurora es abordada por un italiano que inmediatamente la somete a una corte acuciante. Jérôme baila primero con Laura y Gilles con Claire, mientras Vincent mira, un poco triste.

Luego viene un tango, Laura abandona a Jérôme para sacar a Vincent. Claire deja la pista y Jérôme la invita a bailar. Contesta que quiere descansar, y permanece cogida a Gilles.

Aurora y el italiano comienzan a bailar. Jérôme, solo, contempla a Laura que se arrima a Vincent con una pizca de exageración. Al pasar junto a él, le lanza una mirada burlona y le indica que invite a su vecina, una gorda con gafas.

Jueves, 16 de julio. — El club de tenis.

Gilles y Claire, sentados en un banco, esperan que una de las pistas quede libre. La atención de Jérôme está acaparada por la mano que Gilles, muy interesado en la partida que concluye, ha abandonado descuidadamente sobre la rodilla de Claire, apretada contra él.

Viernes, 17 de julio. — Aurora está de visita en casa de Jérôme.

Desde la terraza del jardín, miran cómo las chicas y sus compañeros juegan al tenis. Después, vuelven a sentarse a la sombra de la casa.

—Sabes —dice él— que prefiero en mucho tu compañía y tu conversación a una partida de tenis. Y además, tengo que reñirte. Me lanzas a experiencias, pero tú rehuyes cobardemente cualquier aventura.

—Tus experiencias no te llevan muy lejos…

—Yo estoy aquí de paso, mi vida está en otra parte. Mientras que para ti es serio, es tu vida.

—Yo también estoy de paso.

—En tal caso, espero que no sea por mucho tiempo. Me entristece verte perder tu bella juventud.

—¡Mi bella juventud ya se ha ido!

—Búscate un tipo, y deja de lloriquear.

—¿Y si te apuesto que lo encuentro antes de acabar el año?

—¿Quién te lo ha dicho?

—Mis posos de café… Y luego un «tipo». ¿Quién? ¿Dónde? ¿Dónde hay tipos para buscar?

—En todas partes. Eso no falta. Mira, la otra noche, el 14 de julio…

—¡Oh, el 14 de julio!…

—Confiesa que no te disgustaba nada.

—De una manera u otra, todos los hombres me gustan. Y es porque me gustan todos que no cojo a ninguno. ¿Por qué uno y otro no? Ya que no puedo tenerlos todos, prescindo de ellos.

—Todo eso es muy anormal, muy inmoral.

—Inmoral no, puesto que me mantiene casta. No voy a lanzarme a los brazos del primer llegado. ¿Para qué sirve? ¿A qué viene? ¿Adónde lleva?

—No tiene que ser obligatoriamente el primero que llegue.

—De momento, sí. Si tiene que venir, vendrá.

—¿Vendrá… aquí?

—Aquí o en otra parte. No tengo prisa. ¡Al oírte, se diría que soy vieja, viejísima! Voy a hacerte una confidencia: el año pasado quise comprobar mis encantos con chicos muy jóvenes. Me fijé el número de cinco en una semana.

—¡Cinco!

—De hecho, conseguí tres, guapísimos.

—¿Y… aparte la gloria, fue agradable?

—Sí. Habría podido continuar indefinidamente. Pero una vez satisfecho el amor propio resulta deprimente, y el amor propio queda muy pronto satisfecho, al menos en este terreno. Prefiero esperar. Sé esperar, la espera es algo agradable en sí mismo.

—A condición de que no se prolongue demasiado.

—¡Tranquilízate!

—Tu historia es más interesante que la mía.

—No, a mí me inspiran más tus devaneos con las muchachitas, porque son más desvaídos.

—En tal caso, vas servida: mi amorío es agua pasada. Ya no ocurre nada, no tengo nada que contarte. ¿Que intenta ponerme celoso con su amiguito? No creo. Su experiencia ha terminado, igual que la mía. Punto final. Ha vuelto a su vida de siempre. Yo volveré a la mía… ¿Sabes?

—¿Qué?

—No, nada. Lo que me divierte es que ya no eres tú quien construyes la novela, soy yo. Tengo una idea, pero temo que mis ideas…

—No, di.

—Tienes que adivinarla. Se trata de una idea, no de un hecho comprobado. Me he tomado tan en serio mi papel de cobaya que insisto. Al meterme en la piel del personaje, he pensado que él podría sentir algo que yo, de hecho, no siento… De hecho, no siento nada: se me ha acabado para siempre el ir detrás de las chicas, pequeñas o mayores, en fin, a mí, personalmente… Pero ya te he dicho demasiado. ¿No lo adivinas?

—Quieres decir que a ti te has puesto el punto final, pero no a tu personaje: él prosigue la experiencia.

—No: el personaje también lo ha puesto, al menos en esta experiencia.

—¿Entonces todo ha concluido?

—Por este lado, sí. Pero…

—¿Pero qué?

—Claro, no veo cómo podrías adivinar algo que es una mera idea de mi mente. En realidad, no es del todo una mera idea. Estoy seguro de que Laura ha tenido una sospecha. Lo fastidioso es que si hablo de ello le doy a la cosa una importancia que no tiene. Me divertiría que lo adivinaras, pero no lo adivinarás nunca… Te doy una pista: con Laura, se ha acabado.

—Sí, ya lo has dicho. ¿Y qué?

—Eso, que con Laura se ha acabado.

—¡Caramba, Claire! No me dirás que también ella…

—No, simplemente es una idea. No la idea de que ella esté enamorada de mí, sino la idea de que yo, digamos, me intereso por ella.

—Es clásico: quiere a otro.

—No se trata únicamente de eso. Si no me interesara, ¿qué me iba a importar? Digamos que me «turba». Turba mi personaje y quizá también un poco a mí mismo. Tan «poco» que no valdría la pena hablar de ello, si no fuera porque tú precisamente te interesas por ese «poco».

—¿Te turba? ¿Cómo? ¿Por su cuerpo?

—Quizás sí: por su manera de ser física, ya que sólo conozco esa… Por así decirlo, nunca nos hemos dirigido la palabra. Además, me habría costado mucho hablar con ella.

—¡Vaya, te intimida!

—Sí, ante chicas como ella me siento completamente impotente. ¿Entiendes lo que quiero decir?

—Algunos chicos muy guapos han podido hacerme el mismo efecto. Me divierte que te confieses tímido.

—¡Pero si yo soy muy tímido! En general, nunca tengo que dar los primeros pasos. Jamás he perseguido a una chica que ya no supiera favorable de entrada.

—¿Y ésta?

—Atiende, es muy extraño. Provoca en mí un deseo claro, pero sin objetivos precisos, y tanto más fuerte en la medida en que carece de objetivos. Es un deseo puro, un deseo de «nada». Yo no quiero hacer nada, pero el hecho de sentir ese deseo me estorba: creía que ya no encontraría deseable a ninguna mujer. Y además, no quiero nada de ella. Si se precipitara en mis brazos, la rechazaría.

—¿Celos?

—No. Y, sin embargo, aunque no quiera nada de ella, tengo la impresión de tener como un derecho sobre ella: un derecho que nace de la misma fuerza de mi deseo. Estoy convencido de merecerla mejor que nadie. Ayer, por ejemplo, en el tenis, miraba a los enamorados, y me decía que toda mujer tiene un punto vulnerable. Para unas, es el nacimiento del cuello, la cintura, las manos. Para Claire, en aquella posición, bajo aquella luz, era la rodilla. Ves, era como el polo magnético de mi deseo, el punto preciso donde, si pudiera seguir exclusivamente ese deseo, colocaría de entrada mi mano. Ahora bien, allí fue donde su amiguito, inocentemente, tontamente, colocó la suya. Antes que otra cosa, esa mano era estúpida, y eso me molestaba.

—Bueno, es fácil: ponle la mano en la rodilla. ¡Ya está hecho el exorcismo!

—Te equivocas. Es la cosa más difícil. Una caricia debe ser consentida. Es mucho más difícil que seducirla.

[/ezcol_2third] [ezcol_1third_end][/ezcol_1third_end]

Lunes, 20 de julio. — Después del baño.

Los chicos y las chicas, a los que se han unido algunos amigos, juegan a balón-volea sobre el césped. Jérôme y Aurora sentados ante la veranda, les contemplan.

—En el fondo —dice Jérôme—, prefiero las chicas delgadísimas y fragilísimas. Todas las que he conocido, que he querido, eran demasiado robustas para mi gusto. Lucinde, por ejemplo, es bastante atlética. En cierto modo, su lado deportivo no me disgusta del todo, pero si pudiera hacerme una mujer a medida, le daría las de Claire.

—Todavía estás a tiempo —dice Aurora—: ¡si te conviene, no estás casado, cásate con ella!

—Pero para mí, el físico no tiene importancia. Ya te he dicho que si se me ofreciera, la rechazaría. No obstante, me gustaría poderla rechazar por decisión propia, cuando gracias a no sé qué mala suerte siempre que he deseado a una mujer de antemano, nunca la he tenido. Todos mis éxitos me han llegado de improviso, sin que yo lo previera. El deseo ha seguido a la posesión.

De pronto, Claire lanza un grito. Ha cogido mal la pelota y teme que se ha torcido el dedo. Gilles la riñe y dice que no sabe jugar. Jérôme se acerca, le pregunta si le duele. La lleva a Aurora que le examina el dedo, y con un guiño de complicidad dice que basta con hacerle un «masaje», y se levanta con la excusa de ir a buscar unos jugos de fruta. Pero él, aparentemente, no se molesta en explotar la situación, y se limita a iniciar una conversación divertida. Claire se permite unas risas, sin mostrarse más locuaz que de costumbre, aunque llega a confesar que el balon-volea no le gusta y que sólo juega «para dar gusto a Gilles».

—No hay que hacer todo lo que los chicos quieren —dice Jérôme.

—Yo no hago todo lo que los chicos quieren —contesta ella.

Aurora regresa y sirve las bebidas. Ofrece un vaso a Jérôme y lo retira por broma. Casi le hace perder el equilibrio, ofreciéndole de esta forma la ocasión de apoyarse, como sin querer, en la rodilla de Claire, que señala con la mirada. Pero él hace todo lo posible para evitar el contacto.

Jueves, 23 de julio. —Gilles ha pedido la lancha de Jérôme.

Con Claire a su lado, surca a toda velocidad las aguas del lago, rozando las orillas, sin preocuparse de los reglamentos. Jérôme, que está leyendo a la sombra del cerezo, ve llegar al guarda del camping vecino que se queja de que los jóvenes, pese a sus advertencias, pasan demasiado cerca de la orilla y molestan a los bañistas. Contesta que está desolado y que procurará que la cosa no se repita.

Pero he ahí que Gilles desembarca y contesta con malos modos al hombre, que ha creído conveniente repetirle sus quejas. Se entrecruzan unos insultos, y casi llegan a las manos. Cuando el guarda se ha ido, Jérôme riñe acremente a la pareja y declara que, puesto que se comportan de ese modo, ya no volverá a prestarles su barca. Gilles comienza a gritar y a perjurar que siempre se ha mantenido a la distancia reglamentaria. Atraída por el ruido de la discusión, llega Laura y le defiende con vehemencia:

—¡Otra vez los del camping! ¿Supongo que les habrás hecho algo? ¡Con todos los papeles sobre el césped! ¡Los estropicios que hacen en la casa! ¡Entran sin pedir permiso, abren la valla, como si estuvieran en su casa: son unos tipos insoportables! ¡Has hecho bien!

—Óyeme, demonio —dice Jérôme—. Le contaré a tu madre cómo me has contestado.

—Ya se lo puede decir: está totalmente de acuerdo conmigo. De todos modos, señor, usted es aquí un invitado: si hay algo que no está bien, es ella quien debe quejarse y no usted…

Viernes, 24 de julio. — En una calle de Talloires.

Jérôme se encuentra con Laura que vuelve de hacer unas compras. Le propone acompañarla a casa en barco: así tendrá oportunidad de saludar a Aurora. Ella acepta y, mientras caminan, él le pregunta cuándo podrían dar otro paseo juntos. Ella dice que aquel día no puede, ni el siguiente, pues tiene que irse a Inglaterra el 26, y debe preparar las maletas.

A él le parece triste separarse de esta manera: así pues, lo que se prometieron en la Tournette fue una amistad abortada. Ella contesta que mantienen unas relaciones excelentes, que se han visto casi todos los días y que no sabe qué más podría desear.

—Precisamente —dice él—, esperaba algo más.

—A mí me parece muy bien así. Y si, como usted dice, no ha habido nada más, es culpa suya. Es usted que siempre se mantiene aparte.

—No quería molestarte. Te veía con tus amigos.

—Podía estar con ellos. Al fin y al cabo, usted no es tan viejo.

Pero Jérôme confiesa que en el fondo lo que le reprocha es elegir mal a sus amigos. Vincent pase, pero Gilles es insoportable.

—Gilles es el amigo de mi hermana —responde asombrada—, y yo no discuto sus gustos. Y además, está muy bien. Hacen muy buena pareja.

—¡Ah, no! En absoluto. Ella es cien veces mejor que él.

—Usted le detesta porque él no le tiene miedo.

—¿Estás loca? Al contrario, me gustan las personas que tienen carácter. Él es un duro de pacotilla de la peor especie. Claire debería dejarlo: ábrele los ojos.

Laura se pregunta por qué se toma la cosa tan a pecho:

—Ella le quiere, hace bien. ¿A usted qué le importa?

—Lo digo así como así, por nada.

—Es verdad, está celoso por nada. Si aun…

Domingo, 26 de julio. — Es el día de la marcha de Laura.

Y de su madre que le acompaña hasta Ginebra. Llaman a Laura. Llega desde el fondo del jardín donde sostenía una animada conversación con Vincent. Se besan. Delante de Vincent, melancólico, Laura se deja abrazar largo rato por Jérôme. El coche arranca. Todos regresan bajo la veranda: «¡Una despedida siempre es triste —piensa Jérôme—, incluso cuando uno no está implicado en ella!».

Martes, 28 de julio. — Pese al tiempo inseguro, Jérôme ha ido en lancha hasta Annecy.

Se va al día siguiente y tiene que hacer unas compras urgentes. En el momento de atracar, descubre en una avenida del Jardín Público a una pareja que camina cogida de la cintura. Le ha parecido reconocer a Gilles. Coge sus gemelos: es él, pero la chica no es Claire.

Al regresar, pasa por la villa de los W… Claire, que está sola, le dice que Aurora ha salido. Él le ruega que le recuerde que está invitada a cenar en su casa aquella misma noche. Pasará a recogerla a las ocho. Le promete que no lo olvidará y, después de una vacilación, le pregunta si por casualidad va a Annecy.

—De allí vuelvo —contesta—. ¿Por qué?

—Por nada. En fin, no es grave.

Pero su aire ansioso desmiente sus palabras.

—Si quiere puedo acompañarla —dice—, parece que el tiempo se arregla.

Pero en cuanto han doblado la roca de Chère, queda patente que la escampada ha cesado. Sopla el viento y se amontonan unos nubarrones negros.

Jérôme considera que hay que guarecerse. Se dirige al embarcadero más próximo, un pontón privado. En el momento justo en que atracan comienza el aguacero. Es tan violento como repentino. Apenas tiene tiempo de recubrir la canoa con su funda, mientras Claire va a refugiarse bajo un depósito de embarcaciones donde él corre a reunirse con ella. Se sientan como pueden, sobre unas cajas. Ella viste un traje de verano sobre el que se ha puesto una chaqueta de lona. Él le pregunta si tiene frío. Ella dice que no. Parece preocupada. Él la mira a hurtadillas, contempla un momento la lluvia que no parece que vaya a cesar inmediatamente:

—Aunque el tiempo amaine —dice—, ya será tarde para acompañarte, y su cita se ha esfumado.

Ella contesta, más prolijamente que de costumbre, que no tenía ninguna cita, sólo quería dejar una carta en casa de Gilles, que ha ido a ver a su madre a Grenoble, para que la encuentre por la noche cuando vuelva. Jérôme le reprocha entonces que se preocupe tanto por ese chico, cuando ella vale mil veces más:

—Me duele ver a una chica tan encantadora como tú con un bruto semejante. ¡Al menos le llevaras de cabeza! Puedes tener todos los chicos del mundo a tus pies: aprovéchalo.

—Está muy bien —contesta Claire—. No se arrastra ante usted como Aurora, mamá, Laura y compañía. Eso demuestra que tiene carácter. ¡Y además su opinión no me importa absolutamente nada!

—¿Tampoco te importa, pequeña, saber lo que Gilles estaba haciendo esta tarde? —dice Jérôme, impulsado por el calor de la discusión—. No quería decírtelo, pero es mejor que lo sepas. No está en Grenoble, sino en Annecy, acompañado de una chica rubia, bajita…

Apenas ha iniciado el relato de su espionaje que Claire comienza a sollozar.

Jérôme intenta unas palabras de consuelo, pero las lágrimas aumentan incesantemente. Sigue un minuto de silencio, ocupado únicamente por los sollozos, el repiqueteo de la lluvia sobre el techo del depósito y los truenos lejanos. Claire busca inútilmente un pañuelo en su chaqueta. Jérôme le ofrece el suyo que ella coge sin dejar de sollozar suavemente. Tiene una pierna estirada, y la otra escogida: en la oscuridad del suelo, la rodilla recorta una especie de prominencia luminosa. Jérôme, ocupadísimo de entrada en la llorera de la chica, baja sus ojos hacia la rodilla. Su mirada asciende a lo largo del muslo, del vientre que se mueve al compás de los sollozos, después, lentamente, baja de nuevo… Entonces, con un gesto claro y decidido, posa su mano sobre la extremidad de la rodilla y, con la misma autoridad, la acaricia con un movimiento circular de la palma.

Claire no ha reaccionado. Se limita a lanzar, con un ligero retraso, una mirada sobre la mano, decidida sin duda a cortar la caricia en cuanto sienta que se envalentona. Cosa que no se produce. Se mantienen en ese statu quo, el lloro se apacigua, y la mano, sin abandonar su posición, afirma su dominio y su ritmo. La tempestad enmudece. La lluvia cesa. Claire tiene ahora los ojos casi secos y perdidos en la lejanía. Una lágrima que se desliza a lo largo de la mejilla se ilumina un instante con la luz del arcoíris, y moviliza toda la atención de Jérôme. Cuando alcanza la comisura de los labios, separa su mano de la rodilla y se levanta: «¡Volvamos!».

Sentada ante una tumbona, delante de una taza de tila, Aurora escucha la confesión de Jérôme. Él confiesa (¿era la tormenta, la inminencia de la partida?) que se halló en una especie de estado de sonambulismo, bajo el peso de una necesidad súbita de catástrofe. Algo más fuerte que su voluntad le dictó unas palabras que no quería pronunciar, unos gestos que se consideraba incapaz de hacer:

—Ella seguía llorando, buscaba un pañuelo, no lo tenía. Yo le ofrecí el mío, se secó vagamente los ojos, insinuó el gesto de devolvérmelo, le indiqué que se lo quedara. Estoy seguro de que en aquel momento debía odiarme. Si yo hubiera intentado tocarla, o incluso abrir la boca, habría gritado: «¡Déjeme!». Entonces, me he quedado mirando cómo lloriqueaba, muy embarazado, satisfecho del éxito de mi ataque, pero al mismo tiempo un poco disgustado. Me avergonzaba haberla hecho llorar, o más bien sentía vergüenza por ella, pensaba que ella debía sentir vergüenza por haberse echado a llorar ante un extraño,

y eso me molestaba.

»Y me molestaba porque la sentía dispuesta a rechazar cualquier consuelo. No habría soportado que yo le cogiera la mano, el hombro, que la estrechara contra mí… En fin, estaba sentada frente a mí, la rodilla puntiaguda, delgada, lisa, frágil, a mi alcance, al alcance de mi mano. Mi brazo estaba colocado de tal manera que sólo tenía que extenderlo para tocar su rodilla. Tocar su rodilla era la cosa más extravagante, la única que no había que hacer, y al mismo tiempo la más fácil. Percibía a un tiempo la sencillez del gesto y su imposibilidad. Como si estuvieras al borde del precipicio, y sólo tuvieras que dar un paso para saltar al vacío y, aunque quieras, no puedes.

»Necesité valor, sabes, mucho valor. Nunca he hecho en toda mi vida algo tan heroico, o al menos tan voluntarioso. Es posible que sea la única vez que haya realizado un acto de pura voluntad. Jamás he sentido hasta tal punto la sensación de hacer algo porque debía hacerlo. Porque debía hacerlo, ¿verdad?, te lo había prometido…

»Así que puse mi mano sobre su rodilla con un gesto tan rápido y decidido que no le dio tiempo a reaccionar. La precisión de mi gesto previno la respuesta. Lanzó simplemente una mirada, una mirada indiferente, apenas hostil, pero no me dijo nada. No rechazó mi mano, no movió su pierna. ¿Por qué? No lo sé, no lo entiendo. ¡O puede que sí! Ves, si la hubiera rozado con el dedo, si hubiera intentado acariciarle la frente, los cabellos, seguramente habría iniciado un movimiento de huida. Pero mi gesto era demasiado inesperado. Supongo que lo interpretó como el principio de un ataque que no se produjo: o sea, que se sintió tranquila. ¿Tú qué crees?

—Creo que está muy bien contado —dice Aurora—. Es una pena que yo no sepa dactilografía: lo habría anotado todo. Ahora bien, ¿qué te importa lo que ella pudiera pensar? Formabais un grupo escultórico y pictórico: ¡qué importancia tenían vuestros pensamientos!

—Sabes —prosiguió— que me horroriza hacer llorar a las chicas: si lo hice, fue porque ella necesitaba una lección, necesitaba que le abriera los ojos. Si hubiera tenido la sensación de molestarla mínimamente, habría retirado mi mano, con el rubor en la frente. Ahora bien, no sólo no la molestaba, sino que le hacía bien. Ella interpretó ese gesto que yo consideraba un gesto de deseo como un gesto de consuelo. Me embargó una especie de paz, mezclada con el miedo de no poder dominar ese instante…

Todo eso divirtió mucho a Aurora:

—Tu historia es encantadora —dice—, pero absolutamente anodina. No contiene más perversidad que la que tú quieres introducir.

—Yo pretendo, al contrario, que los resultados son extremadamente morales. Por una parte, he disipado el hechizo de que te hablaba: el cuerpo de esta muchacha ya no me seguirá obsesionando. Es como si la hubiera poseído, me siento colmado. Por otra parte, he hecho al mismo tiempo una «buena acción», y la conciencia de esta buena acción ha sido parte integrante de mi placer: la he separado de ese chico para siempre.

—Encontrará otro peor.

—No, no creo. Ya está avezada y precavida.

—Lo que me divierte es que no puedas soportar la idea de que exista una mujer que se te escape.

—Admito perfectamente que haya mujeres que se me escapen, tú, por ejemplo.

—Yo estoy fuera de juego.

—Es lo que te reprocho. Para ti, no soy más que un cobayo, mientras que tú, para mí, eres una grandísima amiga. Además, todo lo que hecho, lo he hecho por amistad hacia ti, y tú lo sabes perfectamente.

—¿Laura era por mí? ¿Claire era por mí?… Supongo que Lucinde, no…

—Oye, no me creerás, pero si tú no hubieras estado aquí, no habría ocurrido nada, aunque hubiera conocido a las dos chicas de un modo u otro. Así que nunca más volverá a pasar nada, porque tú no estarás allí. Gracias a ti, he alcanzado el colmo de la delicia, y ya no tengo ganas de que ocurra nada. Me siento colmado.

—¿Lucinde?

—¡Ah! Lucinde. ¡Insistes! Bueno, precisamente a partir de ahora todo será para Lucinde. El resto, todas las demás chicas, ha quedado barrido, volatilizado. ¡Eres una bruja!

—¿Lo dudabas?

—No. En caso contrario, nunca habría puesto tan imprudentemente mi suerte en tus manos.

Miércoles, 29 de julio. — Las nueve de la mañana.

El cielo despejado es de un azul vivo, el lago destella.

Por última vez, Jérôme coge su lancha y atraca en la villa. Aurora, que le ha oído llegar, ha bajado del balcón. Se despiden rápidamente, y le encarga que salude a Claire, que aún sigue en su habitación. Ella le pregunta si quiere que la despierte: él dice que es inútil.

Se besan y se dicen las últimas cosas. Jérôme deplora que, mientras que él se va a casar, ella permanezca sola en la vida. Ella adquiere entonces un aire sibilino:

—¿Sola? ¡No!

—¿Cómo que no? ¿Tienes un amante?

—Tengo un novio.

—¡No me has dicho nada! ¡Yo te lo cuento todo, y tú me engañas!

—No me has preguntado nada. Y, además, le conoces, incluso te lo he presentado.

—¡Ah! ¿El chico que te trajo de Ginebra? ¡No está mal!…

Sube a la lancha y se aleja. Aurora, cuya silueta se perfila sobre el azul del cielo, le acompaña con un amplio gesto de despedida. Cuando se vuelve, descubre a Gilles que acaba de parar su coche junto a la puerta. Va hacia ella y le pregunta si Claire está ahí; pero precisamente en ese momento desciende las escaleras. Aurora sube para no asistir a una explicación que presume tormentosa. Desde lo alto de su balcón, oculta por el follaje del cerezo, no puede evitar sin embargo la contemplación del tejemaneje de los dos enamorados que van y vienen por el césped discutiendo agriamente. Le llegan fragmentos de la conversación. Las explicaciones de Gilles parecen quebrantar poco a poco la convicción de la muchacha: en efecto, no fue a Grenoble… contratiempos de todo tipo le impidieron coger el coche… al ir a subir al barco, se tropezó con una cierta Muriel que le rogó que hablara con un amigo suyo del que está enamorada, etc…

Van a sentarse a un banco, al borde del agua.

Se han acurrucado uno junto al otro, con los labios unidos, el brazo izquierdo del chico pasa en torno a los hombros de la chica y la mano derecha acaricia su rodilla.

•

0 comentarios